Письменный столТамара Борисова"В тёмной комнате две пары глаз..."(автокоммуникация как семиотическая проблема)(Продолжение)

Вернуться к первой странице

Закачать весь текст в формате zip (90 кб)

Получить весь текст по электронной почтеНиточка вторая. ВАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР - BMW.

А ТАКЖЕ TAMPAX...

(первая надпись - на полиэтиленовом пакете,

а вторая ... пока секрет)

Однажды выгуливала я собаку вдоль реки. Там такая тропка есть с моста на одной улице нашего города, Харьковской, и если пойти по ней, можно "скостить" определённую часть пути к новым микрорайонам - от девятого до двенадцатого. Народ и ходит вовсю. Нам-то с Оськой что? Гуляем себе по кустам, под сенью старых деревьев, зеркальной гладью любуемся. А вот супружеской паре, идущей впереди, явно несладко. Они тащат с базара или из магазина три тяжеленных сумки: по одной в крайней руке и общую, самую тяжёлую, в середине, вдвоём, - огромный и крепкий такой полиэтиленовый пакет.

А на пакете надпись: Ваш лучший выбор - BMW...

Ага, о тампаксе теперь. Надпись на двери в аптеке (это уже другая аптека, не та, что с назолом):

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ!

TAMPAX

Мама моя родная! Граждане мои дорогие! Да куда ж они нас с вами зовут-то? Ведь если вдуматься: где живёт этот самый TAMPAX? И что мы будем там, "у них", делать? Чай пить, что ли? Ну не кофе же... А главное - какие такие культурные впечатления впитывать?

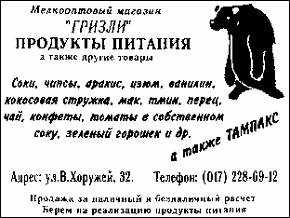

Ну так "это же ж" ещё не всё с тампаксом-то! Поистине "неисчерпаемая тема ждёт всей души, всего ума" (И.Северянин)... Нашла я как-то сайт с коллекцией маразмов, Н.Ж.М.Д. называется. А там - вот какую очаровательную картиночку:

Ить почему - "скажи-ка, дядя, ведь недаром"? - мишка гризли "у них" такой обалдело-задумчивый?.. Потому что из-под угла пустым мешком (от проданных тампаксов и прочих продуктов питания) прибитый...

Ну и общий вывод из всего этого дела. Что можно говорить о контекстуальных сдвигах в наше "сдвинутое по фазе" время, когда практически любое наше "неосторожное движение" неминуемо приводит к бесславной гибели от водительской монтировки? И можно ли здесь различить, по какой модели происходит общение - коммуникации или автокоммуникации?

Простое и элементарное доказательство: ведь если вы смеялись сейчас над всеми моими назолами и тампаксами, значит, они объективно существуют (я имею в виду контекстуальные сдвиги)? Просто я их заметила (по своей патологической смешливости), а другие (в первую очередь авторы сих шедевров) - пока нет. Но после моего указания на смешное ведь заметили же? А разве можно заметить то, чего нет, что существует только в одном "сдвинутом" сознании? Значит, "вся рота" (рекламистов, креативщиков, менеджеров и пиарщиков) может иногда идти "не в ногу", и лишь "один солдат" (в данном случае моё индивидуальное сознание) - может попадать в эту самую "ногу"? [Причём в данном случае это вовсе не изощрённо-семиотическое, а вполне обывательское сознание, основанное на привычке референциально соотносить слово и действительность (слово "референциально" ещё объясню, но чуть дальше в статье)].

Сравните трагическую запись, сделанную Блоком накануне революции 1917 года: "Всё будет хорошо, Россия будет великой. Но как долго ждать и как трудно дождаться" - и растиражированный слоган "всё будет хорошо" - например, на коротковолновом "Русском радио": "Всё будет - ха-ра-шо!!!". (Тире я поставила для логической отбивки и передачи экспрессивного "нажима" в произношении слогана радиоведущим, дополнительно выделив жирным шрифтом ударные слоги).

[Кстати, отстукивая сейчас на "клаве" этот пассаж о "всё будет хорошо", я опять получила бесценный подарок от своего обожаемого компа (которого, между прочим, я тоже отношу к разряду своих возлюбленных "дурочек" - "малых сих", бесхитростно проговаривающихся, - но об этом отдельно, в главе "Компьютер как носитель среднего сознания" моей будущей книги по семиотике юмора, о "проговорках" же здесь, в статье, но позже).

Я напечатала вместо "слоган" - "слован" и ахнула в душе: вот исчерпывающая формула превращений слова в современную (мне) эпоху! Слоган (возможно, именно для этого сейчас ударение в слове окончательно сдвинулось к "концу"?) - это слован, слово + Вован: слово Вована (адресант), слово для Вована (адресат)...].

[Правда, как всегда, оказалось, что компьютеру далековато ещё до человека, и всегда будет "далековато": недавно в письме ко мне по совершенно другому поводу доктор искусствоведения, профессор Национальной музыкальной академии Украины им. П.И.Чайковского Е.С.Зинькевич сообщила гораздо больший шедевр относительно слова и разновидностей его бытования-функционирования... я хотела сказать - "в современную эпоху", да вдруг и осеклась: ведь интенции эти у слова были всегда, просто сейчас, в отсутствие "премьеров" и "примадонн", эти "статисты" отделились от задника и вышли на авансцену...

Ещё когда сестра Елены Сергеевны была маленькой девочкой (вот она опять, истина младенческих уст!), то, услышав от неосторожных взрослых слово "сволочь", стала восторженно повторять его без конца (к ужасу сказавших эту пресловутую "сволочь"): "словощь!"

Согласитесь, что словану до словощи опять-таки довольно "далековато" будет... Для того, чтобы стать словощью, словану нужно пройти ох какой длинный путь от наивной рекламы какого-нибудь бесхитростного "Тампакса" через политический пиар до государственного и транснационального выстраивания "второй реальности" - потёмкинских деревень, "гиперреалистически" сколоченных при помощи мультимедийных технологий и потому более правильных и больше похожих на действительность, чем сама искажённая действительность... - Т.Б.].

Опять же "кстати" - о "референциальной соотнесённости" (потерпите, дальше будет, а потерпев, лучше запомните).

Как-то раз услышала я совершенно интригующее пожелание в одной из поздравительных передач.

Пусть <тара-рара> вас богема

И доллар душу веселит!

И сколько я ни сидела в засаде, терпеливо подстерегая сей шедевр, сколько, затаив дыхание, ни прислушивалась к словам ведущих - всякий раз вотще и увы! Ну никак не могу расслышать, что ж это такое разэтакое должна делать с адресатом богема? Ни один глагол не подходит! Даже "окружает" - и то не подходит! Люди, кто знает этот глагол, прошу, сообщите! - пропадаю от любопытства...

Или вот ещё бесценный подарок. Ехала я однажды в маршрутке - и вдруг задохнулась от смеха, услышав слова пожелания (там как раз в разгаре очередная поздравительная передача была):

Пусть волшебница жизнь

Золочёный бокал

На хрустальном подносе поставит...

Поистине губа не дура у этих дурочек...

Итак, со сдвигом контекста, кажется, немного разобрались. То есть убедились в том, что это уже "не работает" (точнее, работает больше, чем нужно, а главное, независимо от типа коммуникации). Скорее, нужно говорить о редких случаях "бессдвиговости", что опять же вряд ли будет отличать один тип коммуникации от другого.

(А за примерами далеко ходить не нужно. Можно прямо на рабочем месте оставаться. Однажды сидела я текст вычитывала на экране монитора. А чтобы не отвлекаться на "мимоходящих" и на прочие источники шума (текст сложный попался), наушники надела, Баха слушала. Тут позвали меня срочно к другому компьютеру. Я быстренько наушники сняла, на стол положила и пошла другой текст вычитывать. Как вдруг такая пауза в хождениях-разговорах образовалась, и явственно мелодия проступила... Через несколько секунд кто-то не выдержал: "Чья мобила звонит?!" Самое что интересное - я тоже поначалу с возмущением подумала: что за манера бросать мобильники на произвол судьбы? Потом до меня дошло... Говорю, спокойно, ребята, это Иоганна Себастьяна Баха мобила звонит. Это меня - сейчас я возьму.

Вот такая "шутка" Баха... О чём она? О том, что мы уже первоисточники слышать разучились. Код воспринимаем не прямо, а только через сдвиг).

Из этой же серии - пелевинские "девчата" [эстрадная группа] (пример из моих "людоедов"): "Сейчас вы услышите, что девчата сделали из мелодии австрийского композитора Моцарта, которого многие наши слушатели знают по фильму Формана и одноимённому австрийскому ликеру, оптовыми поставками которого занимается наш спонсор фирма “Третий глаз”.

Заиграла дикая музыка, похожая на завывание метели в тюремной трубе” [22, с. 79-80].

А раньше всё как-то наблюдались примеры противоположного свойства. Реальный случай на одной из постмодернистских выставок в Киеве - когда, наловчившись "вычитывать смыслы" из случайных царапин на листе бумаги, небрежно брошенных на холст мазков и прочей "нефигуративной живописи", некая дама-искусствовед, двигаясь по периметру выставочного зала, приняла за художественный объект... электрический щиток, красиво заклеенный нежно-розовой бумажкой с мраморными разводами, чтобы не нарушать общего благолепия помещения... И сама над собой посмеялась, и поделилась со мной своей радостью познания онтологическ... ой! ... сущности постмодернизма, встретив в моём лице благодарнейшего адресата...

Для пущей убедительности авторитетное высказывание и два художественных примера, призванных проиллюстрировать "сдвиги" в коммуникации по явному типу "Я - ОН (ТЫ)"."Нельзя исчерпывающим образом описать все возможные повороты мысли, все возможные фигуры смысловых и образных соположений, все возможные соотнесения с контекстом, подразумеваемым знанием, традициями и конвенциями повествования, все возможные реминисцентные отсылки, способные возникнуть между какими-либо двумя высказываниями, в той или иной коммуникативной ситуации, жанровой рамке, тематическом поле, в силу чего эти высказывания окажутся каким-либо образом "связанными" друг с другом в представлении участников сообщения, погружённых в эти ситуативные условия".

"Развёртывание коммуникации можно сравнить с перемещением человека в окружающей его среде. Каждая такая прогулка имеет некоторую цель и совершается в определённом, более или менее ясно намеченном направлении. Но в то же время каждый конкретный шаг меняет для нас и общий вид открывающегося нам ландшафта, и ту микросреду, в которой нам предстоит сделать следующий шаг. Вся процедура совершается, в основном, совершенно привычным образом; и мускульные действия, и их соотнесённость с перцептивными ощущениями в огромном большинстве случаев развёртываются в виде автоматизированных, нерасчленяемых "блоков". Однако эта обыденная привычность происходящего не должна заслонять от нас того факта, что и наши действия, и их физический и психологический результат никогда не повторяются. С каждым шагом мы попадаем в новый, никогда прежде не бывший мир, обретаем уникальное, никогда прежде не встречавшееся в точности сочетание предпосылок для следующего действия.

Если изъять какой-либо предмет - скажем, камень или растение - из ландшафта, естественной принадлежностью которого он является, и поместить его на полку среди других сходных с ними предметов, место которых относительно друг друга будет определяться согласно единому классификационному принципу - например, на основе их размера, формы, веса, цвета, - такой предмет приобретёт характер фиксированного "элемента", имеющего определённый набор признаков и соответствующее место в классификационной системе. Но на своём естественном месте, в качестве части открытого и непрерывного ландшафта, наш камень не обладает ни полной выделенностью из среды, ни постоянством функций. Он существует в проекциях на множество других компонентов ландшафта, близких и далёких, образуя вместе с ними то, что в нашем представлении складывается в различные образы пейзажа как целого. Очертания таких образов текучи: они изменяются с каждым изменением ракурса и освещения, с каждым включением в фокус внимания какого-нибудь нового компонента. В этом смысле оказывается невозможным чётко регламентировать "функции", выполняемые нашим камнем в формировании того образа, в котором нам в тех или иных случаях, в ходе тех или иных наших действий предстаёт окружающий нас ландшафт.

Наше знание языка подобно такому ландшафту. В повседневном языковом существовании язык служит нам не как фабрика, производящая и выпускающая всё новые продукты из стандартных полуфабрикатов, но как среда интеллектуального обитания. Всё, что мы можем высказать, существует в нашем сознании как данность - но данность подвижная и открытая, способная к бесконечным модификациям, изменениям ракурсов и конфигураций. Мы перемещаемся по смысловому ландшафту коммуникации, как по более или менее нам знакомой местности. В ходе такого путешествия по полям нашего языкового сознания все встречающиеся нам знакомые языковые предметы не просто узнаются, но выступают каждый раз в новых ракурсах и новых соотношениях с другими предметами. Сам этот "готовый", не зависящий от нашей производящей деятельности характер языковой среды обусловливает её открытость и пластичную подвижность. То, что мы не производим на пустом месте нужный нам результат, а скорее "отыскиваем" его в данной нам среде, только на первый взгляд делает нашу роль более пассивной; в действительности именно такой способ обеспечивает открытость и неповторимость нашей языковой деятельности"

[4, с. 147 и 110-112].

А вот вам изоритмический синтагматический код (повторяющийся "орнамент" - фонетико-метрико-ритмический рисунок фраз, принадлежащих абсолютно разным адресантам в разных коммуникативных ситуациях): Ты хоть бы форточку открыл.

Ещё разок - и по домам.

Жратва там, правда, будь здоров.

Сил больше нету никаких!

Какая рифма к слову "пять"?

Упрямый, как не знаю что.

Шесть букв. Кончается на "п".

Ну всё. Пока. Я позвоню.

Ему? Лет пятьдесят. А что?

Ты, кстати, выключил утюг?

Вот так приходит и сидит.

Ты в зеркало давно смотрел?

(Лев Рубинштейн, "Появление героя")

А вот и вовсе изощрённый пример - великолепная иллюстрация антибессмысленности практически любого текста. Этот виртуозно созданный В.Рудневым нарочито "бессмысленный" текст демонстрирует "окончательную и бесповоротную" победу смысла... Здесь описаны героические попытки учёного-экспериментатора не только лишить текст каких бы то ни было "добавочных" кодов, но и одного-единственного, так сказать, "исходного" кода... И что выходит на поверку? Что к наибольшим контекстуальным сдвигам приводят как раз... парадигматические (интертекстуальные) связи! Они уводят текст в такие дальние миры, какие синтагматике и не снились! Потому что синтагматика предполагает относительную пространственную и временную близость, а изоритмика её весьма случайна и необязательна, тогда как парадигматике не страшны никакие разрывы и пропасти, ибо она сплошь ассоциативна и, следовательно, "изоритмична" по определению... Потому её дистантные связи практически неисчислимы и ничем не ограничены!

Судите сами:"... моя цель состояла в том, чтобы эту связь разорвать. Оказалось, что это очень непросто; что два любых предложения, поставленные рядом друг с другом, образуют связный текст.

Почему так происходит? Традиционно считалось, что связь между предложениями обеспечивается рядом элементов: общей лексикой, во-первых, либо какими-то дейктическими заменами: если во втором предложении имеет место местоимение "она", то его естественно отнести к номинации женского рода в первом предложении.

Но оказалось, что даже убрав эти лексические замены и дейктические слова, разорвать связность текста не удаётся. Ибо принцип построения предложения кроется не в лексике, а в его так называемом предикативном центре. То есть в наиболее важных, отвечающих за структуру предложения глагольных категориях. Категориях времени и наклонения. <...>

Итак, главное в этом разрушении связности состояло в нарушении принципа предикативного центра, рассогласования категорий времени и наклонения. Это чисто технический момент, а функционально что это давало? Функционально нужно было добиться того, чтобы каждое последующее предложение было не связано с предыдущим. И чтобы связь между предложениями возникала через два - через три. Я для себя назвал это "эффектом Рубинштейна". Хотя мы работали независимо друг от друга и одновременно. Возникает ощущение миров, которые пересекаются не последовательно, а возникает картина некой стереоскопизации. Я это назвал "пан-перцептуализм", то есть когда каждое предложение является... такой... отсылкой... Ну, вот представьте себе, что есть такой прибор, который регистрирует не только звук, цвет и движение, как видеомагнитофон, но ещё и какие-то ментальные состояния, в общем, всё, что возможно. И вот представим себе, что мы включили этот прибор, чтобы фиксировать буквально все впечатления от мира, которые воспринимает человек. Вот именно подобную картину мира я пытался воспроизвести путём нарушения связи. <...>

Теперь я прочитаю небольшой фрагмент, где всё это представлено в таком... жёстком виде. Поскольку я это привожу как пример, я не ввожу ни в сюжет, ни в детали...

"Премиленькая обстановка грозила. Я, кажется, вам сказал. Подойдите сюда, ангел мой, зачем вы это сделали. И желал бы только одного. Удивительно это стремление подчинить, нарушить связи, зачем это им. Как бы то ни было, им хотелось услужить. Звериный образ им не покрывая. Настроены вы были не слишком, ломалась ясность рифм. Сознательных усилий, направленных. Но более или менее банально. Я не отрицаю, нет, но кажется, что очень и не всегда. Равно удалённых друг от друга. А молодое упругое тело просится к убогому шалашу. Незабываемое зрелище, разве так делают, разве так ищут, разве так находят. Нет, пойдём отсюда, не дадим себя погубить. Я этот карнавал скоро переживу, правда, Вань. Так сколько же лет ещё долбать этих фуг секвенции. Не забывайте о том, сколько вам ещё осталось, успеете ли. Лето, зима, листочки, Аделаида, всё это ушло, пропало, навсегда, времён года больше нет, есть только различные эмоциональные состояния. Вань, а Вань, а ты аллеманду можешь? Теперь форма сковывает её и никуда уже от неё не деться. И там, твёрдо поставив неадекватный знак, перевернулись на другие страницы. Как же это передать, каким способом, чрез какие промежутки времени. А может ты есть хочешь, нет, он есть не хочет, он без этого обходится вполне. И абсолютная масса беспокойства. В крокодиловых очках, понятное только одному глазу. Что надулся, сними парик и начнем всё сначала. Берёзовый лес показался вдали, это наши подмосковные рощи. Аккурат до Берлина дойдём. Вань, а Вань, а ты куранту можешь? Зелёные и влажные, они яростно спят по субботам, не ведая греха. Ничего, ничего, не обижайтесь, оно как-то само получилось так, ничего, это пройдёт. Но от того ли, что помешательство было необыкновенное. Кролик, он всякого иного зверя боится. Я пойду, покачаюсь на веточке. Жалобно и беспокойно лежит она на чужих материях и унывает. А разве это так важно, что вы ко мне цепляетесь, разве это принципиально. Она закачалась, и оттуда всё повываливалось без конца. Понять мне было очень легко, сколько бы вы ни пытались. Просто глаз не может отвести. Вань, а Вань, а ты сарабанду можешь? Завидую, решительно завидую вам. И вспомнилось тогда одно мечтанье. Шторы раскрыты, это ты специально. Они не могли понять, не хотели и не могли. Такая радость, наконец-то, вот не ждала. Заработались, совсем на перепутье стоим, стоим на перепутье и смотрим в разные стороны. Слушайте меня, люди, слушайте, как мы жили, слышите, вот так оно всё и было на самом деле, воистину так. Отстаивать какие-то принципы, выставлять какие-то аксиомы. Получается, что я с утра ничего, никогда. Да подите вы прочь с вашей жизнью, откуда у них это. Ну когда же, ну когда же наконец. Он и на гармонике мастер. Сказали ему, убери, но не убирает и говорит не своим голосом чужие слова. Исчезнуть, потом неожиданно вернуться и всех немало удивить. Крысы от этого там заводятся, эффект, резонанс, шухер. Облигатный бас, презабавнейшая штуковина. И свадьба будет с генералом. Откуда ни возьмись, кто, что, поди знай. Генерал произносит тосты басом. Отняли у меня, а мне это вовсе ни к чему. Вот так эта штука называется, но не про вас. Вань, а ты жигу можешь?".

[Чтобы избежать уж слишком большого цитирования, многие "технические моменты", описанные В.Рудневым, я опустила. Отсылаю желающих к первоисточнику: В.Руднев. Принципы прозы - Т.Б.].

Как говорится, комментарии излишни. Смысл прирастает, как ты его ни засовывай в компрачикосовский горшок или кувшин... И смеётся над всеми нашими попытками остановить буйное вегетативное размножение его неисчислимых "поэтических побегов"-кодов...

Наверное, этим же можно объяснить бесконечное "прирастание смысла" во всех этих воблерах, мобайлах и шелфтокерах (разновидности рекламных материалов для оформления мест продаж), функционирующих в современном информационном пространстве, и именно благодаря непрерывному "монтажу" (как в художественных акциях каких-нибудь "крутых концептуалистов") вступают во всё новые и новые диалогические отношения и претерпевают неожиданные контекстуальные сдвиги все эти словощи, слованчики и прочее прилипало пристающее (это не моё очередное "остроумие", а действительное название травы, произрастающей на Дальнем Востоке)...

Но и это ещё не самое страшное. Здесь, по крайней мере, речь пока не идёт о том, кто на самом деле участвует в коммуникации. Легко им - классикам (Лотману с Пятигорским) - говорить: "здесь воспринимающее второе "Я" функционально приравнивается к третьему лицу. Различие сводится к тому, что в системе "Я - ОН" информация перемещается в пространстве, а в системе "Я - Я" - во времени (Пятигорский 1962, 149-150)". И всего-то различий? Оставим в покое "хронотоп" (пока достаточно уже ранее рассмотренных его "экзистенциальных глубин") и сосредоточим внимательный взор на адресантах с адресатами с целью выяснить их "качественный" состав и "процентное соотношение"... "Что сей сон означает"? - Всего лишь то, что за благополучным фасадом и здесь скрываются такие тёмные "задворки"...

... Потому что на самом деле участников коммуникации вовсе не двое.

Их всегда по меньшей мере трое."Слово (вообще всякий знак) межиндивидуально. Всё сказанное, выраженное находится вне "души" говорящего, не принадлежит ему. Слово нельзя отдать одному говорящему. У автора (говорящего) свои неотъемлемые права на слово, но свои права есть и у слушателя, свои права у тех, чьи голоса звучат в преднайденном автором слове (ведь ничьих слов нет). Слово – это драма, в которой участвуют три персонажа (это не дуэт, а трио). Она разыгрывается вне автора, и её недопустимо интроецировать (интроекция) внутрь автора.

Если мы ничего не ждём от слова, если мы заранее знаем всё, что оно может сказать, оно выходит из диалога и овеществляется" [1, с. 144].

"Автор никогда не может отдать всего себя и всё свое речевое поведение на полную и окончательную [здесь и далее выделено Бахтиным – Т.Б.] волю наличным или близким адресатам (ведь и ближайшие потомки могут ошибаться) и всегда предполагает (с большей или меньшей осознанностью) какую-то высшую инстанцию ответного понимания, которая может отодвигаться в разных направлениях. Каждый диалог происходит как бы на фоне ответного понимания незримо присутствующего "третьего", стоящего над всеми участниками диалога (партнёрами). (См. понимание фашистского застенка или "ада" у Т.Манна как абсолютную "неуслышанность", как абсолютное отсутствие "третьего").

Указанный "третий" вовсе не является чем-то мистическим или метафизическим (хотя при определённом миропонимании и может получить подобное выражение), - это конститутивный момент целого высказывания, который при более глубоком анализе может быть в нём обнаружен. Это вытекает из природы слова, которое всегда хочет быть услышанным, всегда ищет ответного понимания и не останавливается на ближайшем понимании и пробивается всё дальше и дальше (неограниченно).

Для слова (а следовательно, для человека) нет ничего страшнее безответности" [там же, с. 150].

"Однако выработка принципиально новых текстов требует иного механизма. <...> Можно было бы сформулировать простейшее условие этого вида семиозиса следующим образом: участвующие в нём субкультуры должны быть не изоморфны друг другу, но порознь изоморфны третьему элементу более высокого уровня, в систему которого они входят. <...> Это делает, с одной стороны, возможным обмен между этими системами, а, с другой, нетривиальную трансформацию сообщений в процессе их перемещения"

[15].

Да-да, конечно, я понимаю, что опять большая цитата! Однако здесь просто невозможно обойтись ещё и без этого гениального наблюдения Гомбровича! Умоляю, послушайте, без него неполным будет наше представление об обобщённом количестве возможных адресатов... так это только современников (синхронический срез)! О будущих поколениях (срез диахронический) речи не идёт! Ибо тогда уже Демокриту будет сопоставлена "цифра Гомбровича" - условных два с половиной миллиарда, то есть того самого "иерархически более высокого третьего":"Воскресенье

Демокрит... Сколько? Пишем: Демокрит, 400 000.

Св. Франциск Ассизский, 50 000 000.

Костюшко, 500 000 000.

Брамс, 1 000 000 000.

Гомбрович, 2 500 000 000.

Цифрами обозначен "человеческий горизонт" данного человека, т.е. как он в общих чертах представлял себе количество своих современников, как он ощущал себя; понятно, что как "одного из многих" - а из скольких многих? Цифирь я проставил, что называется, с потолка... но смею утверждать, что было бы весьма полезно все имена снабжать такой цифирью, чтобы знать не только имя, но и "размещение его в людях".

Это - "число" отдельного человека, его "количество". Понятно? Утверждаю, что до сих пор человек никогда не поднимал проблемы своего количества. Количество пока ещё не пропитало его в достаточной степени. Я человек. Да, человек, но один из многих. Из скольких? Быть одним из двух миллиардов не то же самое, что быть одним из двухсот тысяч.

В нас живёт одинокое самоощущение Адама. Наша философия - это философия адамов. Искусство - искусство адамов. Две вещи поражают меня, когда я задумываюсь над тем, как человек до сих пор выражался в искусстве; во-первых - что эта исповедь не распалась у него на две фазы, которые были бы фазами его жизни, - на восходящую (молодость) и нисходящую, и второе - что она оказалась недостаточно насыщенной количеством.

Вы можете возразить: во стольких романах, фильмах, поэмах, даже в симфониях и картинах появляются человеческая стихия, масса. Эпика! Да, такое бывает и в искусстве, известно это и психологии, и социологии, но всё это суть описания взгляда со стороны на человеческое стадо как на любое другое стадо или стаю. Мне мало того, что Гомер или Золя будут воспевать или описывать массу, что Маркс анализирует её, я хотел бы, чтобы в самом его голосе появилось нечто дающее понять, что один был одним из тысячи, а второй - одним из миллионов. Я хотел бы видеть их пронизанными количеством до самой сердцевины"

[7].

Но и это ещё не всё... Создавая сообщение (начиная коммуникацию) - любой устный или письменный текст: вербальный, визуальный, музыкальный и т.д., адресант всегда вынужден становиться "больше себя", слушая себя не только со своего конца сообщения, а и с множества других: второго (расположенного по горизонтали) и третьего (расположенного по вертикали, более иерархически высокого), учитывая при этом всю эту множественность.

Он просто "обязан" заранее "проигрывать" всю коммуникативную ситуацию в целом, разрабатывая коммуникативную стратегию и тактику, как бы "перевоплощаясь" в своего собеседника/собеседников (в том числе иерархически более высокого третьего, то есть суммарных четвёртого, пятого, десятого... сотого... энного своего адресата), учитывая их особенности и "подстраиваясь" под них, усваивая их язык и осуществляя неисчислимые "акты перевода"... Таковы элементарные законы построения сообщения, автор которого "хочет быть услышанным", то есть более-менее адекватно понятым:"Поскольку читатель может интерпретировать текст довольно свободно, то его интерпретация может противоречить намерению автора. Если писатель хочет, чтобы его намерения достигли цели, он должен контролировать декодирование самим закодированием, стараясь привлечь внимание читателя к тем элементам речевой цепи, которые кажутся ему важными, и сделать так, чтобы они не ускользнули даже при самом поверхностном чтении. А поскольку предсказуемость приводит к эллиптическому декодированию, важнейшие элементы должны быть предсказуемыми". <...> ... интенсивность восприятия должна соответствовать интенсивности сообщения. <...> ... субъективная оценка читателя вызывается какими-то стимулами, заключёнными в тексте"

[23, с. 73-78].

В свою очередь, второй участник коммуникативного акта тоже проделывает все перечисленные семиотические операции, воздействуя на коммуникацию со своей стороны и таким образом изменяя (часто - радикальнейшим образом) коммуникативный рисунок...

Если же учесть ещё одну немаловажную (принципиальную) особенность нашей речевой деятельности, описанную Б.Гаспаровым (заметьте, я даже не предлагаю здесь вспоминать "чтение-письмо" Кристевой и "текст-интертекст" Барта! я даже рта не раскрываю об этом...), разговор о таких наименованиях для адресантов и адресатов, как "Я", "ТЫ" ("ОН, ОНА, ОНО, ОНИ...") можно вообще раз и навсегда прекратить. А по-прежнему сомневающимся предлагаю вспомнить одного купринского героя и попытаться оспорить моё утверждение о том, что в его случае автокоммуникация осуществлялась по типу "ОНИ - ОН". Потому что там герой рассказывал себе - о себе устами "ИХ" о "НЁМ"... (Вот возьмите, возьмите в руки книжечку! И перечитайте, если не верите. Забыли, где? Да в "Поединке" же...)."Можно сказать, что основу нашей языковой деятельности составляет гигантский "цитатный фонд", восходящий ко всему нашему языковому опыту. Языковая память каждого говорящего формируется бесконечным множеством коммуникативных актов, реально пережитых и потенциально представимых. Каждая мысль, которую говорящий хочет выразить, уже при самом своём зарождении пробуждает этот цитатный мнемонический конгломерат, актуализирует некоторые его компоненты, которые почему-либо ассоциируются с образом зарождающейся мысли. Эти компоненты, в силу присущих им множественных ассоциативных связей, в свою очередь притягивают к себе другие языковые частицы, актуализируя их в сознании говорящего в качестве возможных ходов выражения его мысли. Говорящий субъект реализует некоторые из этих пробуждающихся в его сознании возможностей и оставляет в стороне другие, и каждое принимаемое им решение, каждый ход его языковой мысли вызывает новые волны ассоциативной индукции. Сама мысль, подлежащая выражению, приобретает всё более определённый образ, по мере того как она воплощается - в буквальном смысле этого слова - в этих конкретных, индуцируемых памятью говорящего и отбираемых им языковых ходах.

Конечный результат этого процесса - получившееся высказывание - представляет собой компромисс между тем, что говорящий "намеревался" высказать (но само это намерение становится для него образно ощутимой действительностью лишь в ходе языкового воплощения), и тем, что "получилось" в силу свойств использованного языкового материала. <...> Весь смысловой образ коммуникации непрерывно движется в сознании участников, всё время репроецируется и рефокусируется. Насколько получающиеся в ходе этих усилий результаты способны произвести впечатление отчётливостью своего смыслового образа, множественностью и глубиной пробуждаемых смысловых резонансов, - зависит от того, как нам удалось использовать различные мнемонические ресурсы, как "сыграли" мы на оказавшихся в нашем распоряжении (применительно к данной ситуации) мнемонических клавишах и жанровых и эмотивных педалях.

Замечательным свойством этих процессов является также то, что каждое предпринимаемое говорящим коммуникативное усилие, приводя в движение конгломерат его языкового опыта, тем самым изменяет, хотя бы незначительно, очертания и валентные свойства самого этого опыта как целого: появляются какие-то новые соединения (в свою очередь открывающие пути для дальнейших ассоциативных связей), какие-то уже известные соединения или ассоциации либо актуализируются и укрепляются в памяти, либо, напротив, бледнеют, расподобляются, отходят на задний план"

[4, с. 105-115].

Фактически в каждом случае коммуникации присутствует ещё и непроизвольная, "фоновая" автокоммуникация, потому что на каждую коммуникацию по модели "Я" - "Другой" неминуемо накладывается "тень автокоммуникативности": каждый участвующий в разговоре слушает и слышит себя, то есть выступает в качестве автоадресата, и корректирует своё сообщение и его коды в зависимости ещё и от собственной реакции, а не только реакции собеседника.

И, естественно, наоборот.

Вообще надо сказать, что создание любого сообщения (участие в любом коммуникативном акте) - крайне опасное предприятие. Наверное, каждому из читающих эти строки знакомо то предчувствие внутреннего обморока, когда, только ещё открыв рот для какого-нибудь самого невинного высказывания, ты тут же оказываешься буквально на краю пропасти: настолько двусмысленным оказывается всё тобой произнесённое... В итоге ты перманентно пребываешь в состоянии шварцевской принцессы из "Голого короля", которой более опытные фрейлины постоянно твердили: "Умоляю вас, молчите, принцесса! Вы так невинны, что можете сказать совершенно страшные вещи..." Любое произнесённое тобой слово оказывается бахтински амбивалентным, то есть способным мгновенно утащить за собой на самое дно "смехового низа"... Особенно если собеседниками или слушателями у тебя оказываются ловкие "шифтеры", способные мгновенно уловить эту мерцающую двусмысленность, шлейф иной ситуации, след "чужого слова" и тут же "переключить" любую самую бесхитростную фразу, перевести её в насмешливые кривозеркальные миры...

"Поэт - издалека заводит речь. Поэта - далеко заводит речь" (Марина Цветаева).

("Слова и формы как аббревиатуры или представители высказываний, мировоззрений, точек зрения и т.п., действительных или возможных. Возможности и перспективы, заложенные в слове; они, в сущности, бесконечны". "При творческом отношении к языку безголосых, ничьих слов нет. В каждом слове – голоса, иногда бесконечно далёкие, безымянные, почти безличные (голоса лексических оттенков, стилей и пр.), почти неуловимые, и голоса близко, одновременно звучащие" [1, с. 142, 147]).

Чем иным, кроме как горькой насмешкой, на фоне всего рассказанного может смотреться вполне прямое и на первый взгляд правильное высказывание Ю.М.Лотмана?"Итак, мы можем сделать вывод, что система человеческих коммуникаций может строиться двумя способами. В одном случае мы имеем дело с некоторой наперёд заданной информацией, которая перемещается от одного человека к другому, и константным в пределах всего акта коммуникации кодом. В другом речь идёт о возрастании информации, её трансформации, переформулировке, причём вводятся не новые сообщения, а новые коды, а принимающий и передающий совмещаются в одном лице. В процессе такой автокоммуникации происходит переформирование самой личности, с чем связан весьма широкий круг культурных функций от необходимого человеку в определённых типах культуры ощущения своего отдельного бытия до самопознания и аутопсихотерапии"

[16].

Думаете, теперь всё? Не всё - а только начало...

Это присказка, не сказка, сказка будет впереди.

Жгут пятый. МЕСТО ДЛЯ УДАРА ГОЛОВОЙ

Библиографическая справка

Читать следующую страницу

Закачать весь текст в формате zip (90 кб)

Получить весь текст по электронной почте